La première hirondelle, le magnolia en fleur, les courses, la promenade du côté de l’étang, le jardin, les légumes du potager, le repas du dimanche, la lessive, les truites péchées par mon grand-père, les émissions télévisées…

Les oiseaux, les fleurs tiennent une grande place dans le journal de Jeanne, ma grand-mère, et une succession de petits riens d’un quotidien bien rempli à deux (mon grand-père Baptiste y est omniprésent) entrelacés à notre histoire familiale dont le moindre événement grand ou petit, carte, lettre, coup de fil, visite programmée ou impromptue est scrupuleusement consigné entre clafoutis et parties de scrabble ; dates oubliées mais ici remises à leur juste place dans une chronologie implacable qui force la mémoire.

N’oublions pas non plus les gens du village dont les trois quart ont été élèves de mes grands-parents instituteurs toute leur carrière dans la même école. Une succession de noms de personnes inconnues qui font vaguement écho à mes souvenirs pour les avoir entendus prononcés enfant. Pour mes grands-parents, pas un pas dehors sans les rencontrer et porter attention aux joies et maux de chacun, mariages, naissances et morts. Les anciens instituteurs sont respectés, écoutés, Ils se doivent de féliciter les heureux, consoler les endeuillés, se rendre à chaque enterrement (beaucoup d’enterrements), ma grand-mère tricote des petits chaussons et écrit des cartes de condoléances. Comme dans tous les petits bourgs, les histoires vont bons train. Ma grand-mère Jeanne les relate soigneusement comme tout le reste, avec parfois une pointe d’humour (ce qui la caractérise bien) mais sans aucune moquerie ni jugement si ce n’est force détails laissés à l’appréciation du lecteur.

La belle écriture serrée au français et à l’orthographe impeccables de celle qui est sortie très jeune major de sa promotion de l’École Normale, court ainsi sur les 1300 pages du journal qu’elle a tenu pendant trente ans jusqu’à sa mort.

Les premières années, ma grand-mère écrit dans les cahiers d’écoliers non utilisés (rien ne se perd). Les évènements y sont détaillées, certaines journées occupent plusieurs pages. Le récit va ensuite s’organiser de manière plus systématique dans les agendas de l’UNICEF qu’elle achète tous les ans. L’écriture s’adapte à la taille de la case consacrée au jour. S’il le faut elle s’amenuise, se condense, quelques abréviations apparaissent pour ne sacrifier aucune information au manque de place.

Trente ans de compte rendu quasi quotidien ; à quel moment de la journée écrivait-elle et pour quel regard ? Tout est noté (dans quel but ?), tout est dit en apparence pour le lecteur, que je suis à présent, mais rien n’est exprimé de son ressenti, de ses sentiments, de ses joies ou de ses angoisses.

Par exemple, rien ne transparait à travers les mots lors de la grave maladie de mon grand-père entrainant hospitalisation et intervention. Par pudeur (« nous ne sommes qu’une famille de petits instituteurs ») ou parce que les inscrire serait leur donner une réalité insoutenable, les évènements pénibles et la maladie ne sont jamais nommés ; par recoupement des paroles familiales, je les sais plus que je ne les lis. Seule l’écriture joue le sismographe des tremblements intérieurs du cœur bien caché de ma grand-mère, les mots hésitent, la graphie se trouble, pour se raffermir quand ça va mieux, quand la vie reprend son cours.

La dernière ligne écrite dans le journal est une note qui pourrait sembler anodine mais qui en dit peut-être long sur les difficultés de la vieillesse : un rappel du prochain passage de la personne qui vient faire le ménage et aider le couple dans ses tâches quotidiennes ; suit une liasse de pages blanches comme pour annoncer que quelques semaines après le cœur de ma grand-mère s’arrêterait.

Celui de mon grand-père, brisé par le chagrin, ne résistera pas très longtemps au manque de celle qui fut à ses côté pendant près de 70 ans.

Depuis quelques mois, je numérise l’énorme quantité de documents récupérés dans la maison de mes parents, photos, diapositives, correspondances et divers écrits dont le journal fleuve de ma grand-mère, autant d’éléments qui s’imbriquent les uns dans les autres pour reconstruire une temporalité familiale.

Sentiment indéfinissable que le mien quand je pose la dernière page du journal sur la vitre de mon scanner .

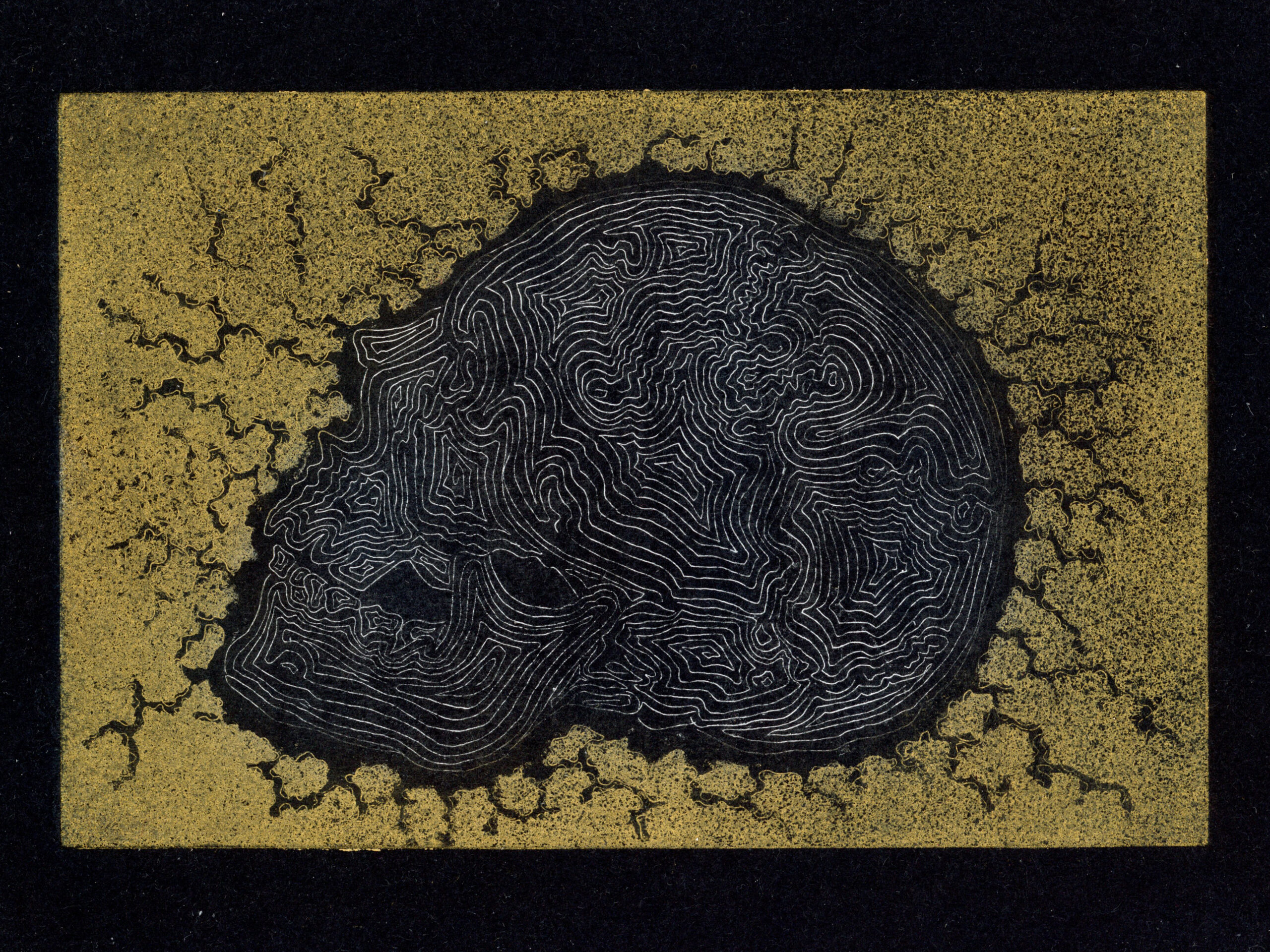

Vanité d’une entreprise qui fut la sienne, qui est la mienne.

J’ai entendu sa voix si familière dans ma mémoire sans pour autant percer l ‘énigme de son propos ni de ses motivations. Rester vivant ?

Cela me renvoie à ma propre finitude.

Qu’aurait-elle dit du drôle de journal où j’écris ces lignes aujourd’hui ?

Parallèlement à son journal Jeanne écrivait ses souvenirs et des bribes d’histoire familiales dans un carnet. J’évoquais déjà ce dernier en aout 2015.