Cela fait exactement

dix-sept ans et un mois

que Gertrude vous est

chair

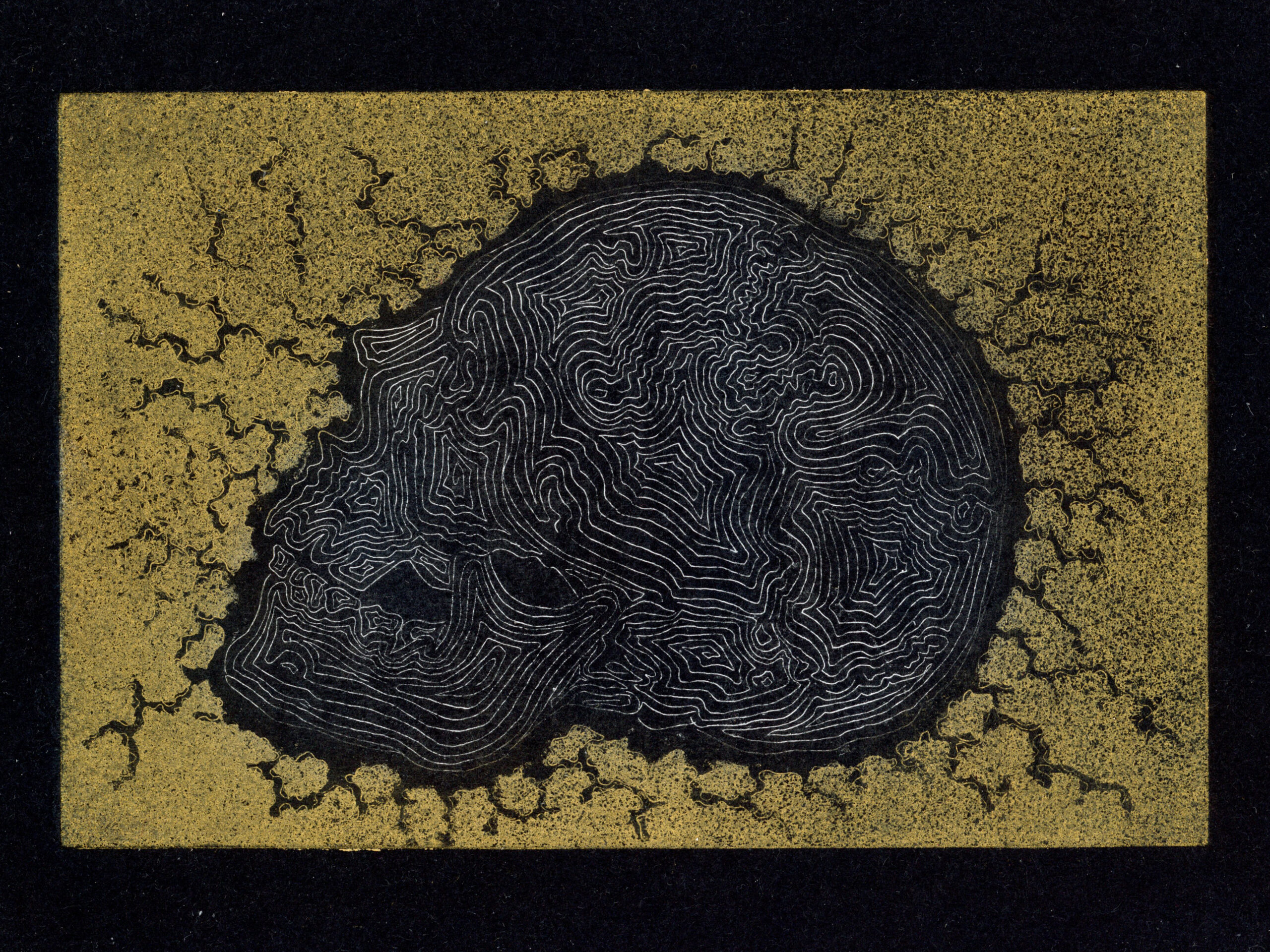

JC, janvier 2025, Gertrude la Précieuse, eau forte et aquatinte sur zinc, impression or et argent sur papier noir. 10 x 15 cm.

JC, janvier 2025, Gertrude la Précieuse, eau forte et aquatinte sur zinc, impression or et argent sur papier noir. 10 x 15 cm.

JC, octobre 2024, Gertrude la Nébuleuse, gravure en taille douce sur zinc de toiture, impression en blanc sur papier noir, 30 x 40 cm.

JC, octobre 2024, Gertrude la Nébuleuse, gravure en taille douce sur zinc de toiture, impression en blanc sur papier noir, 30 x 40 cm.

Gertrude n’est pas une histoire.

Ce n’est pas un récit

qui se déroulerait

au fil du temps

dans une chronologie bien ordonnée

avec un début, des paragraphes, une fin.

Gertrude n’a ni passé, ni avenir,

elle est sans histoire,

juste notre histoire

face à son être inconnu.

Gertrude est une constellation,

vains corps célestes

qui brillent dans l’obscurité

de son mystère ,

configuration de signes

venus du vide

dont la lumière déjà morte

forme un dessin

qu’il nous plait de lire à dessein.

Cela fait exactement seize ans et dix mois que Gertrude est le treizième signe des Toiles.

Cela fait exactement seize ans et dix mois que Gertrude est le treizième signe des Toiles.

JC, décembre 2023, taille douce sur rhenalon, 21 x 29 cm.

JC, décembre 2023, taille douce sur rhenalon, 21 x 29 cm.

Rien de mieux que la gravure pour faire l’expérience de la patience et de l’humilité d’un travail sans cesse perfectionné, de l’attention au détail dans l’aveuglement de la matrice et la révélation de l’image, d’une attente suspendue à la maitrise et au hasard.

Seize ans que Gertrude joue de la distance, entre adhérence extrême à sa physionomie omniprésente et oubli de son essence mortelle.

Voici pourtant le moment où ne se faisant plus face, elle semble regarder ailleurs, au-delà de l’os.

Mais sa Nature Morte rode pourtant sous la carapace brillante de l’animal d’enfance sourd aux angoisses humaines. Le vide de ses méandres intracrâniens se diffracte dans chaque écaille que la pointe grave et l’éclat lisse du crâne ressurgit sous le brunissoir.

Seize ans, tout ce temps passé à réduire le temps dans un petit espace, la vanité en est toujours plus forte.

JC, décembre 2023, manière noire sur cuivre, 10 x 14 cm.

JC, décembre 2023, manière noire sur cuivre, 10 x 14 cm.

Gertrude la Grave

gravée à jamais

sur la Toile

depuis seize ans.

Cela fait exactement

Cela fait exactement

quatorze ans et un mois

que Gertrude est enfermée

dans cette boite virtuelle

et que deux réalités

s’y superposent

Physiquement il est évident

que ce crâne est mort

mais quantitativement

après toute ces années

il semble bien vivant

Tutti quanti

il est trop tard

pour l’ouvrir

mais vous pouvez toujours essayer

de lui miauler

le Cantique des Cantiques

« Viens

Mon cœur t’appelle

Oui, viens que je t’emmène dans mon jardin

L’hiver s’en est allé

Viens, je t’aimerai

Lève-toi mon amie, ma toute belle

L’hiver s’en est allé, les fleurs s’éveillent

Vient le temps des chansons

Et des « je t’aime »

Entends, ce chant d’amour pour toi s’élève… » Sachez que

Sachez que

rien ne se perd

rien ne se crée

tout se transforme

*Référence capillotractée à la théorie liée à la physique quantique dite du « Chat (mort-vivant) de Schrödinger. »

Je ne veux pas vieillir, L’avenir me désole, Comme on doit s’ennuyer Lorsque l’on a 15 ans! Moi je cours tout le jour, Je joue à pigeon vole, Et maman prend plaisir, À mes jeux innocents… Chanson que me chantait ma grand-mère.

Sans doute suis-je encore à l’âge où l’âge a le luxe de l’attitude, où j’ai une sorte de pouvoir décisionnel sur le temps, où la vieillesse (ou la jeunesse) est un état décrété.

Mais quelque chose me raconte dans la fatigue de certains réveils, que le jour viendra où l’âge m’imposera sa loi, me fera plier sous le joug rouillé des rhumatismes et de l’apathie, asservira mon corps et mon esprit à quelque maladie sournoise.

Ce jour, ce qui me restera de vie n’aura de raison que son état de reliquat. Je ne vivrai que pour survivre et voler quelques instants à la Faucheuse, au moins avoir un semblant d’illusion sur ces derniers matins où il me sera donné d’ouvrir de nouveau les yeux sans interroger le lendemain.

Pour l’instant je conjugue encore mon temps au futur ; ce dernier grouille de toute une foule de choses à accomplir. De la vieillesse qui tente de se glisser insidieusement dans l’interstice entre ces choses, qui coule son plomb doucement dans mon énergie, je ris encore, d’un « encore » que je voudrait « toujours » ; je joue à la séduire dans un dialogue presque amoureux, comme si l’apprivoiser la rendrait belle; je l’aguiche, la provoque, la caresse, tentant de lui trouver quelque valeur intrinsèque.

Mais la Vieille tapie dans le coin du miroir, et qui croit que je ne la vois pas, a du mal à se faire aimer. J’essaie pourtant de la surprendre ; elle est cachée dans l’angle mort, elle joue la timide à la limite de mon champ de vision ; elle ne se montre que le temps d’un éclair, à l’instant fugace où mon regard se détourne, où mon attention se relâche de l’observation de mon visage, en même temps que je relâche mes traits remontés inconsciemment devant mon image reflétée dans un controle presque imperceptible et involontaire de mon expression.

Paradoxalement, je me regarde davantage dans le miroir que dans un temps où j’étais plus jeune, quand, dans cette fleur de l’âge, comme on le dit si joliment, je devais avoir une certaine sérénité sur mon aspect physique. À présent, la confrontation avec ce double, qui joue plus la duplicité que l’honnêteté, me semble impérieuse et d’autant plus fascinante qu’elle en est inquiétante ; car dans le miroir, la Vieille me révèle peu à peu la fracture, la béance qui va s’installer en moi à jamais, cette porte de sortie qu’il me faudra franchir.

Je l’épie à distance, mais je sais qu’au moment précis où je baisserai ma garde, elle prendra mon apparence et apposera son masque affaissé sur mon visage ; mieux, je la soupçonne d’être déjà installée à mon insu, sous ma peau, alourdissant mes paupières, ridant le coin de mes yeux, tirant vers le bas les commissures de mes lèvres, profitant de quelques moments d’absence de ma part pour donner à ma personne cet aspect las qui ne raconte plus rien, ni qui ne se laisse plus rien raconter.

Et un jour viendra, et n’est pas encore venu, où ma vue se confondra avec ma vision, où la Vieille (qui attend son heure) aura l’audace d’emporter mon apparence dans sa réalité, et ce jour-là, ce sera bien plus que mon apparence qui basculera dans la décrépitude : mon être entier descendra la pente.

À présent, elle n’est qu’une hypocrite virtuelle (comme je peux l’être sur la Toile avec toute la séduction que j’y déploie, bien cachée derrière mon clavier ; et sur cela, j’aurai l’occasion de revenir). Hypocrite virtuelle, car elle me laisse toute latitude à la tromperie, tromperie envers moi-même et illusion de la tromperie envers les autres.

Car la conscience de ce jeu de cache-cache avec ce « Moi-la-Vieille » me rend en quelque sorte invincible : je vois clair dans son jeu, je prévois ses coups à l’avance. Surtout qu’elle n’est, pour l’instant, que carcasse, et moi libre arbitre.

Sur mon corps physique, je lui laisse quelques victoires dont elle ne se lasse pas de se repaitre et moi de me moquer.

Ainsi, il était un temps où j’arrachais soigneusement et avec une certaine satisfaction chaque cheveu blanc qui osait briller dans ma tignasse noire ; puis, devant une certaine recrudescence du phénomène, j’arrivai à en accepter quelques uns ; j’en tirais même une certaine coquetterie. Mais la grisaille gagna du terrain et s’essayait vicieusement à repeindre mes états d’âme ; alors je la combattis à la teinture.

Mais depuis peu, j’ai décidé de n’en rien faire, si ce n’est de la regarder évoluer, comme si l’afficher au grand jour lui interdisait toute la perversité et le pathétique de l’artifice, et prenait en faux le stéréotype de la tête grise comme figuration de la vieillesse. Aussi, je prends le parti de chouchouter ce « poivre-et-sel », de le faire briller, de le tailler comme une plante rare et exotique, d’oindre cette cendre, cette couleur qui n’en est plus une, pour en faire ressortir le luisant et les nuances argentées.

Enfin, il me plait de retourner la politesse à la Vieille en lui donnant une leçon de coquetterie, et je suis fière d’arborer les effets de ses coups bas comme les trophées d’une expérience plus que les atteintes à mon intégrité, de les considérer comme des atouts plus que d’en accommoder les restes.

Je la soigne, la Vieille ; non comme une maladie mais comme une invitée ; je ruse à lui faire croire que je l’accueille plus que je ne la subis, à lui faire oublier ses petites grivèleries mesquines sur ma chair.

Je dorlote cette usurpatrice comme un vase précieux, fragilité que j’ai prise à mon compte, qui est celle d’un équilibre de funambule ; fragilité qui est celle de l’exploit et non celle de la faiblesse.

La Vieille m’occupe bien plus que la jeune qui persiste à rester malgré la vétusté du lieu. Cette dernière a toujours vécu de tout et de rien, se moquant du paraître et du lendemain ; pourtant, c’est bien elle que je vois encore dans l’éclat des vitrines, souriant à l’allure de son pas pressé, et qui court, court devant, légère et insouciante, sans que ni le temps ni personne ne puisse la rattraper.

C’est elle qui chaque soir s’endort dans les bras de son compagnon, dans l’assurance totale de retrouver son image intacte, immuable depuis tant d’années, dans les yeux aimés et aimant ; c’est elle qui chasse la Vieille pessimiste de sa couche, repoussant la présence visqueuse de celle qui, à la faveur de l’obscurité, se vautre dans la crainte des pertes irrémédiables et de la froide et sale solitude des antichambres de la mort.

Et pourtant, malgré toute l’énergie que je sens couler dans mes veines, il m’arrive de me laisser gagner par cette pourriture, vieillesse laide et peu appétissante qui, irrémédiablement, construit des murs d’indifférence et fait détourner le regard des gens plus jeunes. Au fond de moi, crient ma propre jeunesse et le sentiment d’injustice d’être emmurée vivante dans ce corps décadent ; corps dont je suis la seule à détenir le secret de la rupture entre un moi réel et celui que je livre aux autres, par défaut ou par lassitude, bien obligée d’être cette femme qui ne peut avoir d’autre âge que celui qu’on lui donne.

Mais le pire des sentiments est bien la certitude que ce ressenti, ce sursaut de jouvence, n’est qu’une illusion, celle laissée en creux par la jeunesse qui s’enfuit, laissant, accrochés à ma nostalgie, quelques lambeaux de ses hardes magnifiques.

Et la Vieille ricane, triomphante. Elle ricane de m’avoir définitivement assise au banc des refusés ; et, piètre consolation, elle ricane aussi au nez de la jeunesse arrogante, jetant son cynisme à la face de ceux, qui forts de leurs trente ans, croient dominer le monde qu’elle a possédé avant eux ; monde qu’elle livre pour avoir le plaisir de le reprendre.

Et moi, je ris, et rirai encore et toujours ; je rirai jusqu’à la fin, jusqu’à en perdre l’entendement, jusqu’à en mourir; car je pense aux merveilleux vieillards qui m’ont précédée, mes grands-parents maternels et paternels, mon arrière grand-mère, et d’autres ascendants, tous arrivés à de très grands âges, à ces âges qui les ont fait rentrer dans un espace qui tient plus de la légende que du souvenir au sein de ma mémoire. Et je ris de plaisir en revoyant la flamme qui dansait dans leurs yeux, celle qui m’était destinée et que je comprendrais plus tard, c’est-à-dire maintenant.

Car les avoir connus, côtoyés, aimés, admirés a fait de moi exactement ce que je suis et dont je suis fière. Les voir partir, presque sans bruit, fut pour moi naturel, comme si, de cet état vieux où je les avais toujours connus, ils étaient passés doucement dans mon être intérieur. Et je ris encore de leur vieillesse si belle, qui reste pour moi le modèle de l’accomplissement. Une vieillesse désincarnée et parfaite comme un idéal.

Mais cette vieillesse est une qualité pas un devenir ; car, là, « vieillesse » n’est pas « vieillir », la vieillesse des aïeuls semblant oublier et effacer toute la violence du « vieillir » : Si la vieillesse, pour moi, reste l’apanage de mes grands-parents, image à jamais de leur sérénité bienveillante et chaleureuse, le verbe vieillir ouvre, quant à lui, un gouffre noir et froid dans lequel il me faudra basculer ou avancer pas à pas comme un ultime défi du destin.

Au seuil de cette sombre demeure, je ne peux que penser à mon père, éternel jeune homme, courant les bois dès cinq heures du matin, infatigable joueur de tennis. Il détestait l’idée de vieillir et glosait sur la fin rapide qui l’emporterait sans déchéance, défiant la mort de ses plaisanteries.

La Faucheuse est venu le cueillir comme une fleur au printemps.

Il n’a jamais vieilli.

Gertrude

Gertrude:

Trois ans et dix mois de web et pas une ride.

![]()

Aujourd’hui, c’est la fête des vieux!

N’oubliez pas

Gertrude Rose

la Vieille coquette

et

Gertrude Noire

la Vieille indigne

C’est là, niché au fond de ma tête, presque oublié, mais toujours présent, prêt à surgir à chaque faille de mon quotidien.

C’est un creux dans l’encombrement de mes pensées, un trou d’air, un vide rempli d’atmosphère.

Bien plus qu’une idée, c’est un sentiment : vague à l’âme, ressac qui bat, butant contre la cage étroite de mon crâne et de mes tripes .

C’est poignant et beau comme la sourde mélancolie d’un ange gravé par Dürer dont l’aile repliée raconte l’impuissance de l’envol, et dont seul l’œil fou, point aveugle et blanc au centre de l’image, échappe à tout dessein.

Car je soigne en moi, telle une douce aile malade et douloureuse, un désir : Partir.

Il est d’autant plus puissant que je ne passerai jamais à l’acte ; ultime pouvoir dont je me crois dotée et que je me complais à croire plus fort que la mort, celui de laisser derrière moi, le jour venu, ce trop plein qui me ronge le temps et l’entendement.

J’ignore, de ce désir ou de la certitude de son inassouvissement, quel est le plus rassurant ou le plus inquiétant. C’est là, en moi, comme une fenêtre ouverte, et c’est ce qui m’importe.

Je ne sais plus quel imbécile, tant pis si c’est un grand poète, a dit que « partir était mourir un peu ». Je pense, au contraire, que partir est vivre, se sauver, se garder vivant. Il est d’ailleurs étrange que l’expression « se sauver » vaille aussi bien pour « fuir » que pour « vivre ».

Rester dans la mélasse des journées qui s’écoulent, dans la scansion absurde d’évènements et de gestes renouvelés jusqu’à leur parfaite inconscience, laisser l’érosion de l’habitude m’aveugler et m’asphyxier, est la plus sure façon de mourir.

Et des fers du quotidien, l’attachement le plus terrible reste bien l’amour que je porte aux miens : vivre à leur côté est aussi indispensable que leur passer à côté devient inévitable ; et seuls la perte et l’absence peuvent restituer toute la dimension de cette dépendance à l’autre qui est devenu soi.

Pourtant, partir avant qu’il ne soit trop tard, que l’âge m’aliène à la décrépitude de ma carcasse et me condamne à une passivité immobile, est bien plus qu’une idée .

En effet, ce ne peut être qu’un sentiment, avec toute l’exaltation qu’il comporte, et les possibles extases qu’il promet.

Il est un amour impossible, je sais que cela n’arrivera jamais ; mais cela me fait rêver, de ces rêves plus forts que la réalité.

Il ne s’agit pas de fuir, mais de m’affranchir de la pesanteur des amarres qui peu à peu m’entrainent au fond de ma torpeur, et m’enlève toute passion.

Et partir, là, ne vise aucune destination réelle ou connue, mais un lieu qui tiendrait plus de l’utopie, topos qui est un ailleurs qui n’existe nulle part pour exister partout, qui fait image dans ma tête, petite cabane au milieu de l’océan des vagues ou des montagnes, dont la qualité première serait ma solitude.

Cependant, cette case vide des autres, que je ménage dans l’œil du cyclone, que j’isole du bruit du monde, a, parfois, quelque velléité de se réincarner dans ma cervelle.

Car une odeur y flotte.

Bien réelle, elle en habite l’espace à la manière d’un parfum, et, telle une sirène au chant puissant, fait couler ma mélancolie dans l’amer de la nostalgie.

Odeur qui remonte, et brutalement claque dans ma mémoire : Odeur du bois blanc des caisses des déménagements de mon enfance.

Partir est, en effet, une maladie que j’ai attrapée à l’âge de trois ans, un âge où il est pourtant détestable de partir. Et telle une fièvre tropicale, je sais qu’elle brulera dans mes veines jusqu’à la fin.

J’ai une pensée émue pour mes parents, si jeunes partis, avec deux enfants petits. Deux instituteurs, pleins d’idéaux dans la tête, et quelques objets soigneusement pliés dans une cantine métallique verte, le nom de mon père sur le couvercle, tracé au pinceau de façon appliquée par ma mère.

D’année en année, de mutation en mutation, d’un poste outre-mer à un autre, le bagage grandit en même temps que nous. De la cantine, nous passâmes vite à deux, puis trois, et très vite, mes parents firent fabriquer des caisses en bois qui nous suivirent ensuite durant tous nos périples, et ce, jusqu’à leur retour définitif en France, bien après le mien, à l’âge de dix-huit ans.

Ces caisses doivent encore trainer quelque part dans un débarras, si elles ne sont passées au feu de quelque nettoyage de printemps. Mais elles font partie de la légende familiale, rythmant de leurs épisodes de remplissage nos séjours en différents points du globe ; et quand elles ne servaient pas de containers à nos bagages, elles se pliaient à l’ingéniosité de ma mère qui les transformait en banquettes ou en étagères dans des logements de fonctions dénués de confort et bien souvent meublés du strict minimum ; ma mère, à l’occasion, glosait sur ses collègues qui faisaient venir à grands frais des meubles « de style » de la métropole, et tirait beaucoup de fierté à déclarer que nous étions, nous, logés en « Louis Caisse ».

Ainsi ces caisses accompagnaient notre vie quotidienne en préservant une certaine atmosphère provisoire dans la maison : un « partir » accroché à ces bouts de bois qui ne se faisait jamais oublier des « oiseaux sur la branche », autre expression maternelle, que nous étions.

Mais « faire les caisses » restait le moment crucial, excitant et redoutable à la fois : de grandes disputes parentales éclataient autour du meilleur agencement des objets dans les caisses, ma mère prétendant tout organiser en maitresse femme, mon père, pessimiste, prédisant la catastrophe de devoir abandonner derrière nous une partie de nos affaires par manque de place.

Je tremblais que ce sacrifice tombât sur mes quelques jouets, moi qui vivais déjà ces préparatifs de départ comme la séparation douloureuse des petites choses construites lors de toujours trop courts séjours et la privation momentanée mais bien trop longue de mes menus biens.

Je savais que les caisses séjourneraient de longues semaines en mer dans les cales d’un cargo dont elles garderaient à l’arrivée cette odeur caractéristique d’huile et d’embruns mêlés. J’imaginais mes poupées compressées entre les casseroles et les lampes à pétroles, affrontant les dangers des tempêtes, ballotées dans ces contenants de bois à l’apparence pourtant solide, mais qui, livrées aux éléments pouvaient se disloquer comme des fétus de paille.

Cette traversée aussi circonstancielle que temporelle de nos objets, qui faisait parallèle à chaque fois à notre départ pour une situation nouvelle, prenait dans mon esprit une dimension quasi surnaturelle dont l’évocation a toujours le pouvoir de me serrer le cœur ; mais rien n’égalait en émotion le moment tant attendu de l’arrivée des caisses : outre quelques mauvaises surprises pour mes parents d’objets cassés ou ayant pris l’eau, c’étaient pour moi une redécouverte émue de choses qui, dans ce périple échappant à ma vigilance, avaient acquis un supplément de mystère.

Je confiais ainsi à l’inconnu un objet auquel je tenais beaucoup, un petit voilier que j’avais eu pour mes huit ans, véritable modèle réduit de trois-mâts, doté d’un gréement complet, qui naviguait tout comme un grand. C’était probablement le jouet le plus sophistiqué et le plus précieux de ma collection, jouet dont mon père, ancien marin, s’amusait autant que moi ; je le soupçonne d’ailleurs d’avoir eu quelque influence sur mes choix.

Le petit bateau devenait, dès lors qu’il se trouvait posé sur l’eau, un vrai navire de forbans : il affrontait courageusement les intempéries, sa coque craquait dans les creux gigantesques des déferlantes indomptables, ses voiles se gonflaient, ses cordages grinçaient dans d’épouvantables ouragans, le bateau chavirait, l’équipage se noyait régulièrement non sans avoir au préalable combattu jusqu’à la mort des monstres effroyables et des requins sanguinaires ; parfois, il avait la chance de croiser un banc de dauphins qui venaient à son secours.

Quelque fut l’issu du drame, tout pouvait recommencer le lendemain.

Ces aventures rocambolesques étaient à l’aune de mon imagination enfantine et ne dépassaient pas en réalité la zone de petits clapots qu’il m’était permis de franchir dans l’océan ; au-delà commençait le lieu des véritables dangers, hauts fonds et gouffres sous-marins peuplés d’innombrables bêtes féroces et de gigantesques murènes capables en quelques secondes de happer l’innocent baigneur pour l’entrainer dans des antres sombres.

L’idée de ce monde que seuls Nemo et Achab étaient à même de fréquenter me faisait frémir de terreur, le soir, sous mon abri de moustiquaire, idée que j’entretenais à la lecture des Merveilles de la Nature, ouvrage abondamment illustré dont l’image la plus effroyable était une toute petite vignette en noir et blanc représentant un tsunami au Japon : on y voyait des êtres humains à peine plus grands que des fourmis fuyant devant une vague noire haute comme une montagne. L’image m’obsédait au point que je m’éveillais au milieu de la nuit, croyant entendre l’océan avancer dans le jardin dont le fond donnait sur la plage, et que j’éprouvais le besoin impérieux de contempler à nouveau ces trois centimètres carrés de chaos à la lueur de ma lampe de poche.

Si longtemps après, alors que j’habite si loin de la mer, je revois encore cette image avec autant de netteté ; elle surgit dans ma mémoire aussitôt que j’évoque de près ou de loin l’idée de l’océan.

Probablement n’ai-je même pas besoin de l’évoquer, car l’océan, depuis mon enfance, ne m’a jamais quitté, et il reste l’objet central de mon désir, d’autant plus grand que je m’en trouve éloignée ; enfant, je courrais à sa rencontre dès que mes parents avaient le dos tourné, je ne m’en lassais jamais. L’océan est au cœur de ce « partir » qui m’habite, il en est l’indicible, irrésistible et terrifiant à la fois, espace incommensurable qui emporte mon petit bateau d’enfant pour une destination désorientée, sans retour.

Sur cet océan intérieur, un jour de mars, il y a douze ans, j’ai vu partir mon père, le marin, dans une caisse en bois. Sa traversée ne finira jamais.

Gertrude

Cela fait trois ans et neuf mois que Gertrude navigue vers un lieu qui n’existe pas.

Pré en bulle sur la Rose.

Nostalgie embuée sur la Noire

Attendre…

La première idée qui me vient à l’esprit – est-elle saugrenue, ou au contraire d’une implacable logique, et je sais que cela ne vous surprendra pas – est de compléter l’expression par « la mort » : Attendre la mort.

Cependant rien ne me paraît plus absurde : La mort se laisserait-elle attendre ? La mort survient.

L’attendre reviendrait à ne plus rien avoir à attendre… Mais peut-être, là, faudrait-il compléter par « de la vie ». Mais, au final, attendre quoi que ce soit de ou dans la vie aboutirait de toute façon à avoir la mort, même si ce n’est pas elle que l’on attend. Et si je pousse plus loin ce raisonnement idiot, attendre la mort (j’entends par là sciemment), qui serait ne rien attendre de la vie, et donc s’ôter tout espoir, voire toute illusion – dans l’hypothèse que ce soit possible car je dis peut-être cela parce que je suis à un âge, ou dans une disposition d’esprit, où je me projette encore sur un chemin certes illusoire mais à venir – reviendrait à avoir la capacité de voir la mort, comme les choses de la vie, c’est à dire comme une réalité, comme un événement normal, identifié, reconnaissable, donc envisageable de notre parcours. Donc pour l’attendre il faudrait avoir la possibilité de l’espérer. Pourtant espérer la mort serait, communément parlant, avoir perdu tout espoir.

Me voici coincée comme une mouche dans un pot de miel.

Ou plutôt cette idée est une mouche (la mouche collante de la mort toujours prête à jouer par défaut les corrélats ) tournoyant sans fin autour de mon propos ; il me faut la chasser au plus vite avant de finir écrasée, sous le poids de son corps mort, par la force centrifuge, sur une paroi que je n’aurais pas vue venir, ou noyée dans le miel illusoire et lénifiant de l’espoir.

Et je sais que derrière la vitre, si vous avez eu la patience de lire ces lignes jusqu’ici, vous attendez. Quoi ? Je n’en sais rien et je m’en moque ; comme je me moque de votre patience ou de votre impatience.

Car, ici, je vais employer le verbe « attendre » sans complément, sans complaisance, sans compromis. Rajouter quoi que ce soit à « attendre » serait en définir l’espace, en limiter le champ, lui donner une finitude, une « définitude ». Et même « attendre rien » serait déjà trop.

Attendre a toujours été mon activité principale. Je la revendique, toute nue, juste comme une ouverture dans l’espace-temps, un arrêt sur image dans le déroulement qui nous emporte. Cette attente se passe des certitudes de l’événement, c’est une attitude propice à l’apparition – certains diront au miracle – une ouverture d’espace impossible. Concrètement, j’aime attendre, provoquer cet état étiré, rentrer en stase.

Ainsi quand j’avais entre cinq et dix ans, je suivais mon père dans tous ses menus déplacements : acheter du pain, aller au garage, mettre de l’essence dans le réservoir, poster une lettre.

Je me faisais oublier, j’étais son ombre. Assise sur le banquette arrière de la 403, et malgré le déplacement de la voiture, je voyageais immobile. J’aimais l’odeur de latérite et de mer qui se dégageait des vieux sièges. Je ne bougeais pas, mais ce n’était pas de la sagesse ; alors que mon père conduisait, parlait sûrement plus pour lui-même que pour moi, garait la voiture, sortait de la voiture, rentrait et démarrait à nouveau, j’attendais assise à la même place sans aucune forme d’agitation apparente, j’étais juste là et nulle part à la fois ; j’étais une chose, je me chosifiais volontairement pour vivre; car, si en apparence j’étais immobile, ma vie intérieure, elle, était intense.

Invisible derrière ma propre transparence redoublée par celle de la vitre de la portière, j’observais avec passion l’extérieur : gens et bêtes, arbres, objets, maisons, tout y passait et tout passait devant mes yeux ; c’était un film incroyable que je pouvait actionner comme je voulais ; j’étais réalisatrice et spectatrice de cette mouvance. J’étais en même temps à l’intérieur de moi-même et complètement projetée en dehors. Mon corps pétrifié permettait l’envol de mon esprit : ce dernier était totalement désengagé de la réalité, comme ravi à ses obligations ; il était en vacances et n’était tenu à rien d’autre que celui de contempler l’écoulement du temps des autres et se contempler hors de ce temps. Et tous ceux qui bougeaient dehors, hommes et bêtes, n’avaient aucune idée de l’observation dont ils faisaient l’objet ; me voyaient-ils seulement ? Sûrement non, car je ne faisais plus partie de leur espace, je n’étais pas dans la sphère de leurs préoccupations ; je n’étais en aucun cas un élément du déroulement de leur vie. J’étais juste une petite fille assise dans une voiture qui attendait que son père revienne ; dormait-elle ? S’ennuyait-elle ? Peu leur importait ; et c’est ce qui m’importait.

La moindre intervention, qu’elle soit de ma part dans leurs sphères, ou de la leur dans ma sphère, aurait provoqué l’éclatement de la bulle. Mais je savais que dans ce temps figé qui tenait moins du temps que de l’intervalle, vide ou vacance où j’attendais le retour de mon père, tout pouvait arriver derrière la vitre, mais rien ne pourrait m’arriver : Tant que je restais invisible, l’extérieur ne pourrait m’atteindre. J’étais immortelle, alors que tout mourait doucement autour de moi, que chacun courait vers son destin.

Attendre est une ligne tendue d’un instant x à un instant y : il y a un début et une fin ; attendre part de l’annonce d’un objet et finit par la survenue de ce dernier, mais ne constitue pas en soi un élément chronologique dans le déroulement des évènements ; attendre est une sorte de césure dans l’action, un entre-temps où rien n’est censé arriver de notable.

Dans l’adtendere latin, il y a le verbe « tendre » bien sûr, mais on entend aussi « tendre l’esprit », « tendre l’oreille », « prêter attention », comme la toile tendue et rendue propice à l’attention. L’attente peut-être quelque chose de délicieux comme celle d’un événement que l’on sait d’avance heureux, où chaque minute attendue est un préliminaire à la joie que l’on va ressentir, mais elle peut être insupportable face à l’incertitude et par le temps qui file et dont on voit la perdition irrémédiable. Quelle que soit l’attente, le jeu en reste en suspend et, communément, l’attente n’aurait d’autre intérêt que sa raison, et ne saurait trop durer.

Mais l’attente peut être aussi prétexte à elle-même, à ouvrir cette suspension. Depuis mon enfance, alors que j’étais assise sur le banquette arrière de la vieille Peugeot de mon père, j’ai gardé la capacité à rester suspendue, à rentrer dans une neutralité invisible, à me laisser absorber entièrement par ce qui m’environne ; j’affectionne particulièrement les salles d’attentes, lieux de regroupements improbables d’individus qui , malgré l’entassement auquel parfois ils sont soumis et quelques ténues communications, restent seuls dans leurs préoccupations, pré-occupations qui seront mais sont déjà : ils seront « reçus » bientôt dans le cabinet du médecin, ou dans le bureau de quelque autorité institutionnelle, pourront exposer un peu de leur personne ; mais pour l’instant, des pieds qui frottent le sol jusqu’aux regards qui circulent , en passant par les gorges qui raclent, les pages de magazines qui bruissent entre les doigts et les tripotages de téléphones mobiles, les corps chuchotent de menues histoires et le spectacle est permanent. Je peux en oublier presque l’objet de ma propre attente au point d’avoir, le moment venu, quelque regret à quitter ma chaise. Les occasions d’attendre, improbables et variées, ne manquent pas (à tel point que toute circonstance peut en être l’opportunité), de la terrasse du café où j’attends quelqu’un, aux embouteillages, moments incroyables où chacun est « enfermé » – succession absurde de corps assis et alignés dans une direction commune mais vers une destination inconnue – dans une machine impuissante, mais ridiculement exposé dans un semi espace privé transparent ; vision qui, j’imagine, ferait hurler de rire l’homme des cavernes qui passerait là par hasard.

Mais la palme revient à ces lieux, la plupart vastes espaces d’attente d’administration, où l’on se pose souvent pour plusieurs heures – j’ai attendu ainsi une journée entière la délivrance (mot tellement signifiant !) d’une carte grise à la Préfecture de Paris ! – muni du ticket craché par une machine, l’œil et l’oreille suspendus à l’écran et à son signal sonore, qui annoncera, tels les résultats d’une tombola de l’attente, le bon numéro et le guichet gagnant. Ces endroits sont des arches, où pour quelques heures de traversée à temps et pas perdus, se forme un groupe de personnes d’autant plus imprévisible qu’il est hétéroclite et hasardeux. Combien de fois, dans ma torpeur contemplative, ai-je eu envie de sortir mon carnet et de prendre des notes… Cela aurait pu faire la substance d’un autre texte.

Mais je suis si bien, suspendue par les pieds au fil fragile de mon rêve éveillé….

Je vous attends… Attendez-moi.

Gertrude

Je suis née morte ou presque morte.

Je me plais à le croire. Je ne m’en souviens plus, ma mémoire tient à celle de ma mère.

Cette dernière raconte que je suis née, étouffée et bleue, le cordon ombilical noué autour du cou, et qu’il a fallu me ranimer avec des claques.

Cet événement a pris dans mon esprit la précision des choses non vues. Je peux ainsi revoir en détail le corps bleu et gluant, la chose l’enserrant, fascinante et étrange comme un serpent.

Le champ de ma vision est envahi par le cordon, ce lien mère à fille, corps à corps, ni tout à fait l’une, ni tout à fait l’autre ; il prend allure de chair monstrueuse, mise à jour, mise à mort, prête à tuer avant d’être tranchée.

L’évocation de cette menace, vaincue par mon premier cri, a une dimension quasi mythique dans ma petite histoire ; elle m’a toujours plu : celle, presque rassurante d’avoir touché la mort en préambule à la vie comme garantie de son aboutissement.

Je crois bien connaître cet épisode depuis toujours, comme si sa conscience n’attendait au fond de mon esprit que quelques bribes d’entendement d’enfant pour en crever la surface et pour me lier à ma naissance ; si bien qu’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été fière de ce que je voyais comme une particularité qui me distinguait des autres mortels.

Est-ce l’événement lui-même ou la légende que j’ai construite autour, qui s’est imprimé dans mon destin ? Toujours est-il que j’ai toujours eu la conviction de ne pas avoir surmonté l’épreuve pour rien. La vie avait donc à découdre avec moi, et moi à découdre avec la mort.

Cette dernière a toujours été le point central de ma conscience ; bien à l’abri derrière la façade de la petite fille drôle (qui faisait rire tout le monde avec ses airs de garçon manqué) elle restait pourtant assise sur mon estomac et m’abîmait dans des océans de terreurs à l’idée de la disparition possible de mes proches, bien plus que la perspective de ma fin.

J’ai ainsi toujours eu le sentiment de vivre en sursis, de ne jamais profiter pleinement de l’instant présent, mais de me trouver toujours dans l’espace intermédiaire de l’attente d’une catastrophe imminente.

J’ai, parfois, pu me laisser envahir par ce sentiment au point de rentrer dans une forme de catatonie, une presque-mort, arrêt face à la chose à l’affût.

Depuis, j’ai élaboré quelques solutions à ce décalage, parfois handicapant en société, entre l’instant présent pas tout à fait vécu et l’anticipation du moment redouté, dans une forme de cloisonnement : Une partie de moi est présente à ce que je fait, l’autre, mise au secret, mène sa vie autonome, creuse son trou comme le moine trappiste creuse sa tombe, tout en respectant un certain pacte de silence avec ma raison, prête, cependant à hurler dans ma tête dès que ma vigilance défaille dans l’obscurité du sommeil.

Ainsi, je suis née dans un cri étranglé : Intermédiaire vacillant entre inconscience de la vie et perte de l’insouciance de son arrêt imminent.

La naissance est un traumatisme, dit-on ; est-ce celui de s’arracher du ventre et de l’horizon clos des perceptions pour se trouver face au vide? Ou simplement celui de tendre vers la conscience ? Autant de questions de ma naissance parvenues à ma co-naissance le jour, où, à mon tour, je fus mère.

Ce jour-là, l’apparition de l’être qui est soi et qui, de seconde en seconde, ne l’est déjà plus, prit le sens du miracle ; mais aussi de la catastrophe.

Je vis, à cet instant, toute l’architecture de mes petits murets protecteurs s’écrouler dans un chaos indescriptible, où mes pires terreurs libérées se mêlèrent aux jouissances les plus intenses.

La logique bien ordonnée de la vie, construction patiente de mes petits égoïsmes, fut balayée d’un coup dans la déchirure du ventre, et de sa dépendance illusoire à l’œuf de ses enveloppements merveilleux.

Ce petit être brutalement mis en dehors, en devenir de soi, me mit hors de moi.

Son corps et ses sensations, d’une imprévisibilité extrême, m’échappèrent d’emblée, tout en m’arrachant les entrailles.

Sa chair si présente, si vulnérable, si émouvante envahit l’espace de mon désir, mais ouvrit à nouveau le gouffre sous mes pieds incertains.

Survivre devint à jamais un vain mot dès lors que l’autre, né de ma chair, mourrait.

Gertrude

Gertrude Rose

voit la Vie en … Rrose

Gertrude Noire

plonge dans les marécages

Écrire .

Former les lettres du mot le rend déjà redoutable.

Et pourtant, malgré la guerre que me déclare ma propre appréhension, et la résistance chaque fois renouvelée de la page à entamer, l’envie d’écrire me tenaille.

Sachez bien que je n’emploie pas là écrire dans le sens noble : il n’y a, dans mon intention, aucune envie de briller ni de « réussir » dans cette activité. Écrire est déjà bien assez douloureux…

Mais quelque chose, là, au fond, demande à être craché et se retrouver signes serrés et organisés, pour prendre sens dans l’étrange immédiateté de la lecture.

Il me semble que l’écriture, bien au-delà du simple traçage de lettres en mots, puis en phrases, et du petit miracle de cette mise en signes des formes et des pensées, nécessite la pleine conscience de l’acte. Écrire pourrait être en effet une fonction naturelle de plus, et en rester là ; dans le confort des utilités .

Si ce n’est que l’acte perd toute innocence quand il devient un choix, choix qui proclame « J’écris » et qui implique de ma part une présence absolue.

Écrire devient un médium, au même titre que le dessin, la peinture ou la photographie, dès l’instant où je décide sciemment de l’affronter ou d’éprouver sa résistance, autant que de m’y laisser aller (ou mourir) toute entière à en être possédée.

Je n’ai probablement jamais cessé d’écrire depuis le jeune âge où j’appris à tracer les lettres et construire les mots sur du papier, avec le bonheur magique de reproduire ce que mon œil lisait comme une révélation miraculeuse. Je sais qu’enfant du « bout du monde », vivant dans l’éloignement d’une contrée originelle et fantasmée, j’écrivais beaucoup. J’entretenais en particulier une abondante correspondance avec une nébuleuse d’amitiés d’enfants laissées au bord du chemin des nombreuses pérégrinations outremer de mes parents . Le service postal, comme une machinerie merveilleuse , permettait la mobilité des mots d’un pays à un autre, à travers toutes sortes de péripéties que j’imaginais aussi palpitantes que les romans de Jules Verne. Ce mystère fut à son comble lors d’une chaîne épistolaire à laquelle je participais et par laquelle j’échangeais chaque semaine des cartes postales avec des enfants inconnus de différents points du globe.

Mais rares furent pour moi ces moments d’écriture désirée, décidée en tant qu’écriture à part entière, où chaque mot est pesé, façonné pour devenir une expérience inoubliable, un cadeau destiné au Lecteur « rêvé » ; ces instants de grâce et de partage dans l’acceptation totale « d’être » cette écriture et d’être lue comme un livre ouvert.

Ainsi, j’ai le souvenir d’une rédaction écrite à l’âge de huit ans, où je décrivais, avec moult détails et une dévotion certaine, mon grand-père, homme modèle parmi tous les modèles. J’avais, dans ce texte, mis un soin tout particulier à détailler sa ressemblance frappante avec la momie de Ramsès II vue lors d’un récent voyage au Caire ; Ramsès II, impressionnant d’éternel par son sommeil paisible, mais à la fragilité suspendue au geste du bras replié sur l’épaule dans un rêve arrêté. Je plaçai ainsi tout naturellement mon aïeul parmi les légendes, dans une sphère qui n’était plus tout à fait celle des vivants, ni encore celle des morts, peut-être dans ce vestibule merveilleux qui est celui des icônes.

Mon professeur, personnage sans véritable réalité que je n’avais jamais rencontré car j’étudiais par correspondance, en fut très impressionné, mais ne mesura pas, je pense, toute la portée de cette comparaison.

J’ai retrouvé également, au fond d’un vieux carton, une nouvelle écrite à l’âge de quatorze ans, écriture appliquée et écolière à l’encre bleue sur un papier quadrillé relié par des fils. La nouvelle s’intitule « Monsieur Dupont a des remords ». Elle relate une histoire vraie, rapportée par un de mes oncles qui la tenait de son tailleur juif, ancien déporté. Le récit absolument atroce, où la mort se présente sous ses plus abominables oripeaux, où la nature humaine se révèle dans ses aspects les plus sordides, tomba dans mes jeunes oreilles comme l’incitation impérieuse de le coucher sur le papier, de le conjurer, voire en neutraliser l’horreur par un acte d’écriture.

Je connais toujours ce texte. Comment aurais-je pu l’oublier ? Mais à ce jour, je n’ai encore pu en relire les lignes écrites il y a si longtemps.

N’étais-je pourtant pas, moi-même, le lecteur auquel je destinais ce texte à travers le temps ? Un lecteur de maintenant dont le temps n’est pas encore venu.

Car, si à cette époque, j’écrivais avec l’inconscience de ma jeunesse, tournée vers ce futur si vaste, en amont d’une vie infinie, il me semble, à présent retourner mes yeux vers l’arrière. Écrire maintenant revient à se projeter vers l’aval d’un présent où je ne suis plus tout à fait, faire trois pas en avant vers là où je ne me trouve pas encore, mais dans un lieu que j’occupe déjà.

Depuis trois ans et quatre mois, je m’appelle Gertrude au gré des mots, mêlant mes souvenirs au vide d’une boîte contenant tous les possibles. Je me joue de la fiction et joue la confusion, provocation que j’adresse à moi-même à travers mes lecteurs virtuels :leurs yeux sont autant de miroirs qui me renvoient à l’abyme.

Gertrude